ZeitSpiel Zwei

© ×

Was für eine Beziehung haben Sie zu Tschaikowsky, mit dem Ihr neues Werk korrespondiert?

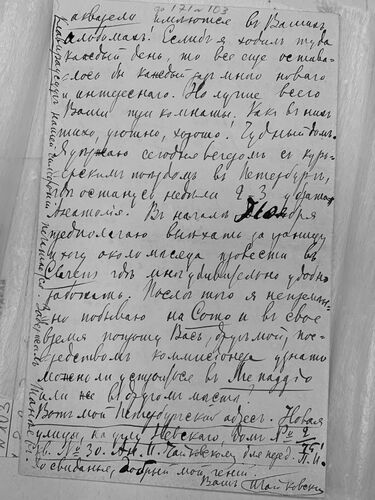

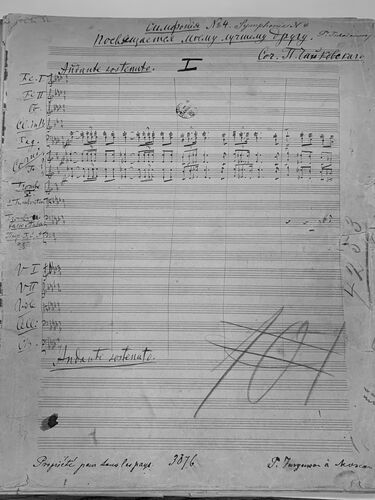

Tschaikowsky ist mein Lieblingskomponist, dessen dramatische Musik mich immer fasziniert hat. Seine Musik habe ich zum ersten Mal als Kind gehört, denn in der Sowjetunion wurden seine Werke überall gespielt. Schon mit sechs Jahren habe ich Klavierstücke von ihm gespielt. Für diese Komposition habe ich Zugang zum Musikarchiv erhalten, wo ich die wertvollen Manuskripte von Tschaikowskys 4. Symphonie einsehen und studieren durfte. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich seine Briefe und die bröckelnden Seiten seiner unglaublichen Partituren in den Händen hielt. Gleichzeitig las ich seine Tagebücher (von denen einige erhalten geblieben sind), die einen sehr persönlichen Einblick in sein Privatleben geben.

Ich besuchte auch das berüchtigte Restaurant Leiner und stand unter der Wohnung in St. Petersburg, in der er seine letzten tragischen Tage (vom 21. bis 25. Oktober 1893) voller Schmerzen und schrecklicher körperlicher Qualen verbrachte.

In was für einen Dialog treten Sie mit dem so viel älteren Komponisten Ihrer Wahl?

Ich habe oft über Tschaikowskys privates Leben und seine letzten Tage nachgedacht, die allerlei Rätsel umgeben. Deshalb war es meine Idee, ein Werk über ihn, seine persönliche Welt und seine Ängste zu schaffen. Auf diese Weise entsteht ein filmischer Effekt: Tschaikowsky sitzt im Publikum und hört seine 4. Symphonie (deren Uraufführung damals erfolglos war und die erst Jahre später wiederentdeckt wurde). Manchmal verklingt die Konzertmusik, während er in seine persönlichen emotionalen Gedanken versinkt – von der Liebe zu seinem Schüler Josef Kotek über psychische Turbulenzen bis zur Vorahnung seines Todes. Seine Gedanken überneh-men die Klangpalette und bringen ihn wieder in die „klingende Konzertrealität“ zurück.

© ×

© ×

© ×

Tauchen Sie mit Ihrem Werk und dessen Stil in die Zeit der anderen Komposition ein oder bevorzugen Sie es, ganz im 21. Jahrhundert zu bleiben?

Ich versuche einen Kontrast zwischen zwei Realitäten zu schaffen, als einen Konflikt zwischen inneren Gedanken und der Außenwelt, wie er sich oft in drastischer Weise ausdrückt. Dann jedoch verbinden sich die beiden Welten wieder, und Neues entsteht aus dem Alten heraus.

Welche Erfahrungen haben Sie mit einer solchen musikalischen Metamorphose?

Ich habe eine ähnliche Idee schon mal mit den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi entwickelt, wo es darum ging, das Klangmaterial des Orchesters zu erweitern.

Im Mittelpunkt der Saison 2025/26 steht die Idee vom SPIEL.

Wie „spielerisch“ gehen Sie mit dem Orchester und seinen Instrumenten um?

Ich habe die Original-Instrumentierung durch Schlagwerk und Harfe erweitert und außerdem einige andere Instrumente des 20. Jahrhunderts hinzugefügt, um Klangtexturen zu erreichen, die meinen spezifischen Ideen entsprechen und einen visuellen Moment zeichnen. Der Klang von Kirchenglocken beispielsweise, wie ich sie (kontrapunktisch!) im berühmten Zaikonospassky-Kloster in der Nikolskaja-Straße in Moskau spielen durfte, nehmen eine wichtige Rolle in meinem Musikmaterial ein. Gerade vor dem Hintergrund, dass Tschaikowsky fast täglich in die Kirche ging.

Was bedeutet für Sie Spiel – im musikalischen und im nicht-musikalischen Sinn?

Ein Spiel im nicht-musikalischen Sinn? Das bedeutet für mich, erfindungsreich mit dem Konzept von Zeit und Erinnerung zu spielen, wie es meine Aufgabe in diesem besonderen Fall ist.